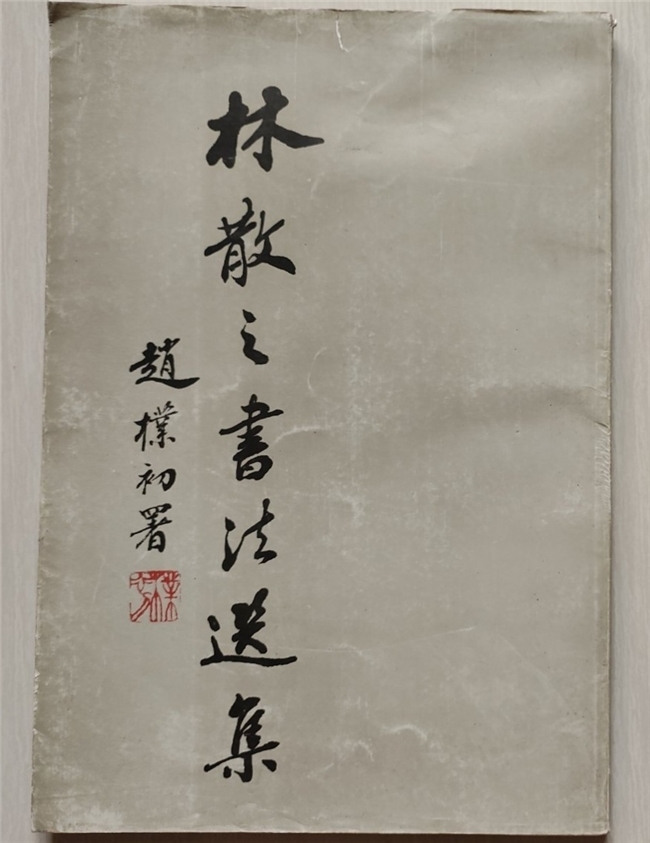

对于这样一本距今有着40年光景的老出版物,多年间,其中所收录的121件林散之书画作品,至今仍令无数藏家苦心搜寻。这本选集之所以让人着迷,倒不是因其装帧如何精美,事实上,由于当时拍摄和印刷制版的局限,作品图片所呈现出来的效果均不太理想。在1985年首版7000册后,其间又经历多次再版。如今我们依然能在旧书网上看到它的身影,并且售价不菲。

其实,说到底,这本选集最大的亮点不外乎两个方面:一是林散之先生在生前亲自审阅了该选集。据林老弟子桑作楷先生回忆,林老在看过样稿后,对他说:这本书反映了我学书的一个路径。能在生前自己看到自己作品应世,也是自慰之事。

(注:早在1974年,江苏人民出版社就计划为林散之先生出作品集,但由于“批林批孔”导致计划搁置;十年后的1984年6月,出版《林散之书法选集》再次被江苏美术出版社提上日程,由桑作楷先生任责任编辑)。

二是选集中的121件作品来源清晰,传承有绪。这些作品绝大部分都是由林老弟子门生,亲属,故交老友和专业书画机构提供。笔者粗略统计,其中所涉及的后人、友人和弟子门生上款人信息有36人之多,他们分别是:郑必宽、何泛波、夏伯周、蒋吟秋、田原、张克威、李茂元、曹汶、迟明、单人耘、章炳文、胡寄樵、崔可涛、林荇若、徐纯原、庄希祖、唐大笠、冯仲华、桑作楷、萧平、齐昆、卞雪松、张尔宾、丁鸿高、金志远、王冬龄、陈乐村、宋文治、陈慎之、张志耀、薛翔、端木丽生、圆霖法师、丁永安、尉天池、蒋永义等。

出版社原计划选用80件,桑作楷先生历时三个多月征集,从两千余件作品中,遴选出180多件。出版社在审阅备用作品后,认为作品质量普遍较高,可以突破原计划80件,超过一百件,最终确定选用121件。这121件作品,按书体、装裱形制、创作年代和收藏来源可梳理细分如下:

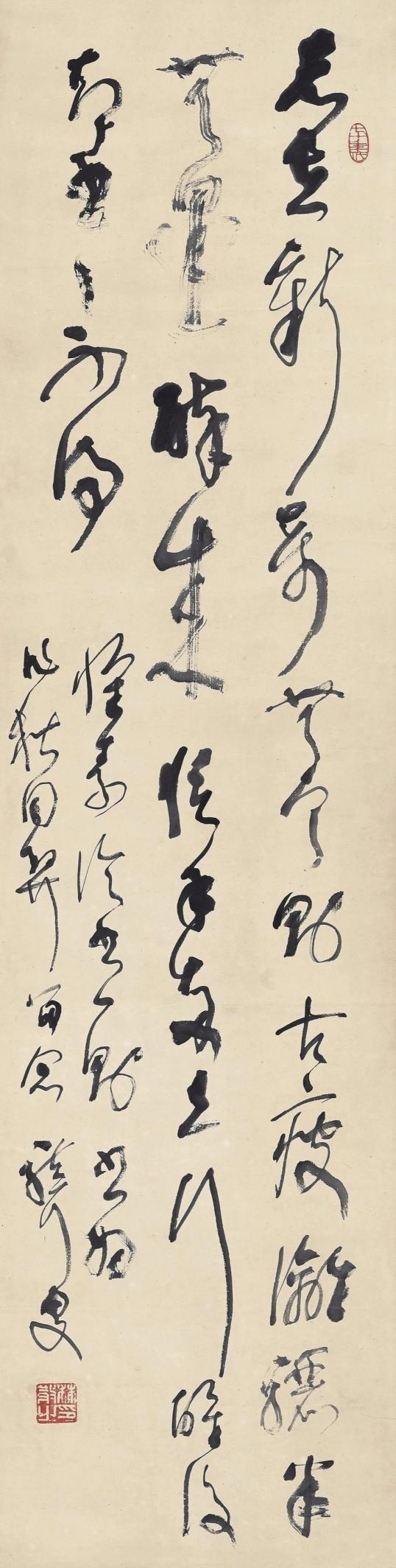

(一)、 书体:草书59件、行书14件、楷书9件、隶书7件、篆书1件;另、临碑帖功课局部单页、手札及诗稿32件。

(二)、 装裱形制:条幅42件、对联17件、横幅13件、手卷7件、册页6件、扇面5件、中堂1件。

(三)、 创作年代:二十年代2件、三十年代1件、四十年代7件、五十年代3件、六十年代22件、七十年代55件、八十年代31件。

(四)、 收藏来源:学生提供52件、亲属提供6件、友人提供15件、其他私人收藏14件、文物公司和南京画店等提供11件、公私馆藏23件(备注:此书法选集为1985年出版发行,此时涉及林散之相关的展馆还均未开建,其中部分作品由林散之本人亲自保管。1988年,林散之亲临在南京江浦县求雨山举行的林散之书画捐献仪式(因林老尚在世,馆名为林散之书画陈列馆,而未用纪念馆),共捐出书法作品170件。1989年12月,林散之去世以后,其子女将林散之生前一百多幅书画作品、诗稿、印章及生前使用物品捐赠给马鞍山市政府。这两次捐献,就形成了南京林散之纪念馆和马鞍山林散之艺术馆两个公立展馆林散之作品收藏的基础来源。林散之1965年为南京瞻园创作的四条屏,现为南京市博物总馆收藏;南京文物公司珍藏的部分林散之作品、亲属以及已故弟子门生收藏的林散之作品,部分流向市场后现由南京民营美术馆和艺术馆等专业机构收藏。

(注:。当时征集来的备用作品,绝大部分都是未装裱的画心软片,由江苏美术出版社出资,作品统一在南京画店,由老师傅周长松负责装裱。)

之所以考虑选集要突破一百件,其中既有作品整体质量较高的客观因素,也有学生希望为老师争取更多稿费的情感考量。据桑作楷先生回忆,当时选用作品林老每件可得稿酬25元;选集出版后,提供作品的藏家出版社每人赠送一本作品集;如林老本人向出版社购买可打7.5折,后来林老用所得稿酬的一部分购买了选集赠送学生和友人。

有个三问题,这里还得重点一提,一是由于当时照相制版的条件所限,对于作品中图章的呈现并不太理想。为了提高图章的清晰度,对部分作品中颜色较浅的图章,有的进行了技术性处理;有的则请林老在一张空白的宣纸上加盖颜色较深的图章照相备用。二是出于多种考虑,对其中的部分作品进行了调整。例如开篇《字为心画》横幅的上款人信息被移到了35页的《铁肩辣手五言联》、去掉了57页的《李白草书歌行》草书长卷上的上款人“唐大笠”、53页的《为萧平同学写题画诗》中,有两处长线条笔画进行了改动,54页的草书条幅《乌塘》,原件右下角有一烟头烫烧小孔,而作品图中已处理不见。31页的《秋兴八首》草书手卷只截取了前后两段合二为一,“荻花”二字至署款前有长段内容缺失。诸如此类的调整在该作品集中还有不少,请读者务必予以关注,特别是藏家在对照书籍和原件实物比对时要注意甑别区分。

三是该作品集中,有部分作品和内容早已成为高仿作伪的重要模仿对象,有的是纯手绘,有的是扫描复制、更有电脑复制与手绘结合,这些伪作在字画售卖平台和民间私下交易中常常出现,有的更是被送到了拍卖会。例如《字为心画》横幅、楷书条幅《四友斋论书》、楷书《封山农田八言联》、草书条幅《忆秦娥娄山关》、楷书条幅《卜算子咏梅》、草书条幅《卜算子咏梅》、草书条幅《秋兴八首之一》、草书条幅《东山纪游》、草书条幅《许瑶论怀素草书》、隶书横幅《曹孟德诗》、草书《风雪关山五言联》、草书《闭户挥毫七言联》等。

另,为了全面反映林老的艺术风格和书风的演变,桑作楷先生以《早发白帝城》为例,请林老在1984年补写同一内容草书一件备用。集齐了1964年、1974年和1984年三件同一内容,不同年代的草书作品,每件作品跨度十年。后又请林老于1985年元月补写《学无止境》横幅一件,与开篇《字为心画》相呼应。在该选集中第31页选用的两件作品尤为特殊,一是林老致二女林荇若手札,一是《秋兴八首》。均为林老在乌江洗澡严重烫伤后恢复阶段所作,这与在32页刊载的1972年的《智果论书》后的行书跋文,在书风上已产生了明显的变化,是林老草书由“生”到“熟”,由刚劲到劲健的重要过渡期。兹录林老在烫伤后写《秋兴八首》后署款感怀一段:庚戌夏日,病后归来,雨窗无事,书杜少陵秋兴八首之一用抒所怀,自觉手腕僵硬,殊不称意,深自惜耳。加之,此间前后正处文运时期,林老往返无南京、扬州和乌江,自1966年从尉天池处借得王觉斯草书诗卷随身携带八年之久,朝夕观摩而潜移默化。由此,对于林老书风的演变,笔者试着归为三个大的分期,一是青年时期学老师(张栗庵和黄宾虹)、二是古稀前后学王铎,三是85岁以后写他自己。以上三个分期中,黄宾虹与王铎,如论对林散之晚年草书影响最大,促成他草书升华的主因,笔者依然坚持是王铎。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

编辑:

网站地图 合作伙伴 版权声明 关于本站

南京报业网版权所有,未经同意不得转载、复制或建立镜像

苏新网备:2212101号 ICP证:B2-20030059

联系我们:3550235802@qq.com